“[...] que é a mímesis senão uma oficina

de imprevistas correspondências?”

(Luiz Costa Lima)

A literatura moderna tem assumido diferentes formas para tematizar o processo ficcional, para pôr a descoberto a tecelagem do texto, expondo, assim, o forjamento da ilusão literária ao mesmo tempo em que desvenda o fingimento da ficção. Um dos artifícios mais instigantes neste sentido é o de inserir a obra dentro da obra, a narrativa no interior da própria narrativa, a representação na representação, num jogo especular de desdobramentos, correspondências e repetições suplementares, como a exercitar e traduzir o exercício das similitudes e diferenças nas infinitas possibilidades da linguagem em sua dramatização fictícia.

A recorrência a esse recurso de encaixe, que possibilita o fecundo diálogo da obra consigo mesma, com outras produções literárias, com diversificadas formas de representação estética e diferentes modalidades discursivas não é, no entanto, um procedimento técnico inaugurado pela modernidade. Constitui, ao contrário, um recurso que remonta à antigüidade clássica, como exemplificam no Ocidente episódios das epopéias de Homero e Virgílio e conforme atestam no âmbito da literatura oriental a célebre narrativa das Mil e uma noites e a épica Rãmâyana, atribuída ao poeta mítico Valmiki, para citar apenas alguns dentre os inúmeros textos que recorrem ao processo.

Formas do fingimento ficcional: as representações coincidentes da epopéia clássica e o desnudamento dos atos de fingir1 na modernidade.

A Odisséia, sobretudo, pode ser tomada como exemplo paradigmático desse mecanismo estético, a começar pela inserção de um aedo cego que, como um duplo de Homero, canta no interior da épica as aventuras de Ulisses, reduplicando pelo simulacro não só a produção textual como a própria instância produtora. Dentre a multiplicidade de narrativas encaixadas na narrativa maior, o canto 19 da Odisséia merece especial destaque pela recorrência à retórica do espelhamento ficcional. Trata esse canto de um sonho de Penélope2 narrado a um forasteiro, na realidade Ulisses, que retorna a Ítaca disfarçado de mendigo. O nível manifesto do sonho antecipa duplamente os acontecimentos narrativos que irão se efetivar no canto 22.3 Primeiro, pela auto-interpretação do conteúdo onírico, destinado a desvendar seu próprio enigma. No sonho, a águia, representante simbólica de Ulisses, conforme esclarece a atividade auto-interpretativa do herói, decifra para Penélope o significado da cena na qual aparece assassinando os gansos que comem na sala do palácio real: “Ânimo, ó filha do pujante Icário! Não é sonho, é visão realizável:/ Gansos os procos são; eu, d’antes águia,/ Sou teu marido, e castigá-los venho”.4 A segunda interpretação ocorre pela voz do próprio Ulisses no plano fabular. Na condição de interlocutor incógnito da esposa, o herói ratifica a auto-interpretação onírica em termos de vaticínio: “Interpretar o sonho/ De outro modo que Ulisses me é defeso;/ Iminente é dos príncipes a perda;/ Nenhum tem de esquivar-se à morte escura”.5

O texto trança e destrança sua própria trama. A codificação e decodificação da simbologia do sonho guardam, no entanto, seus ardis. Penélope, colocando avant la lettre uma das indagações da teoria freudiana, questiona a transparente e unívoca interpretação da cena manifesta ao apontar para o sentido enigmático e ambíguo da representação onírica.6 Sua fala contraposta, denotadora da sensação de estranheza que o sonho desperta, instaura brechas por onde é possível buscar o significado deslocado, o não-dito no nível manifesto.7 Mas é o conteúdo consciente que se reduplica na tessitura do poema, reiterando a concepção mítica do sonho como predição, em conformidade com a episteme clássica. À semelhança da Odisséia, na Rãmâyana, a explicitação do processo narrativo ocorre através de um jogo de duplicação relativo tanto à matéria narrada quanto à instância autoral, propiciando uma forma análoga de reconhecimento pela reduplicação textual. Valmiki, como Homero, também tem sua máscara na figura de um asceta, encarregado de ensinar aos filhos do protagonista num livro que, como lembra Davi Arrigucci Jr., não é outro senão o próprio Rãmâyana. Posteriormente, o herói Rama “ouve de seus próprios filhos, que só então reconhece, a recitação de sua própria história”.8

O processo de reiteração da narrativa no interior da própria narrativa assinala, nos exemplos citados, os fundamentos que norteiam o pensamento clássico no tocante à questão da representação, conforme a especifica Foucault:

Até fins do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtivo no saber da cultura ocidental. Foi ela que orientou em grande parte a exegese e a interpretação dos textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de as representar. [...] E a representação – quer fosse um prazer ou uma lição – oferecia-se como uma repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de toda a linguagem, a sua maneira de se anunciar e de formular o seu direito de falar.9

As coincidentes representações da epopéia acima destacadas apontam para as marcas dessa episteme ao insistir no jogo das analogias e nos traços da similitude, corroborando “a intencionalidade do sujeito-autor e da representação como indicadora de cena prévia, a se reencontrar na obra contemplada”.10

A tematização do ato ficcional na produção clássica pode, pois, ser entendida como um mecanismo ratificador da verossimilhança e da referencialidade textuais, se se considerar ainda que por sua característica especular ela se situa numa modalidade discursiva que Iser classifica de “ficção que dissimula seu caráter, pois nela se mantêm os critérios naturais”.11 A manutenção de tais critérios propicia a subtração do parêntese que o ato de fingir interpõe entre o mundo e sua encenação para que a dissimulação cumpra a sua função: “Pode até ser mesmo que a função da dissimulação seja manter intactos os critérios naturais, para que a ficção seja compreendida como uma realidade que possibilita o esclarecimento de realidades”.12

A larga retomada do recurso do encaixe narrativo na modernidade não ocorre apenas com variações de grau e de funções. Pois, se, por um lado, a recorrência ao processo de desdobramento da obra sobre si mesma aponta para “um ponto de contato entre [a] narrativa ‘moderna’ e a anterior”, como diz Vilma Arêas13 referindo-se especificamente à obra de Augusto Abelaira, por outro lado, a atualização do antigo recurso ficcional denota, sobretudo, a ruptura que se instaura entre a episteme moderna e a da antigüidade. Em contraposição à modalidade discursiva anteriormente assinalada, Iser situa como uma das características do ato de fingir da modernidade literária – cujo exemplo e marco localiza no gênero bucólico renascentista – o desnudamento de sua ficcionalidade, que se realiza através do como se. Num movimento simétrico inverso ao da narrativa que dissimula seu caráter, o como se insere a realidade tematizada sob o signo do fingimento. “Por conseguinte, este mundo é posto entre parênteses, para que se entenda que o mundo representado não é um mundo dado, mas que deve ser apenas entendido como se o fosse”.14

A leitura foucaultiana de Dom Quixote, outro paradigma da modernidade literária, aponta igualmente para a desconstrução da episteme clássica, para a inegibilidade das marcas da similitude, justamente pelo fato paradoxal de que na obra de Cervantes a correspondência ansiosamente perseguida entre a escrita dos livros que medeiam a visão cavaleiresca do protagonista e a realidade do mundo transforma-se em “derrisão”. A repetição afirma-se como diferença. Cabe ao cavaleiro da triste figura “reconstituir a epopéia mas em sentido inverso”.15 Essa inversão é exemplarmente registrada no procedimento paródico do encaixe narrativo inserido nas duas partes do romance, onde Dom Quixote, que se suponha “real”, vê-se transportado para o interior de um antigo livro, História de Dom Quixote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábico, como é registrado na primeira parte do texto, ou Engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, conforme é mencionado na segunda parte16 pelos personagens que leram a primeira parte do livro de Cervantes e reconhecem o fidalgo como protagonista das novelas de cavalaria. O desdobramento da narrativa sobre si mesma desnuda pela repetição em diferença os mecanismos de construção da obra. A segunda parte do texto encampa as aventuras cavaleirescas da primeira parte para finalmente minar, via paródia, os cânones literários que informam as modalidades narrativas vigentes em sua época, principalmente os da novela de cavalaria. Convertido no interior do livro num duplo de si mesmo, Dom Quixote vê-se compelido, ainda na leitura de Foucault, a buscar sua própria referencialidade, reescrever sua história, reinventar-se suplementarmente não mais num espaço aprioristicamente dado, mas nesse outro lugar – o espaço movediço da escritura, onde ele se constrói mediante acréscimos e retificações. “A ficção desenganada das epopéias transformou-se no poder representativo da linguagem”.17

Davi Arrigucci Jr. encontra processo similar, mais recentemente, em Cortázar e Borges. Nas palavras do ensaísta, “[...] ambos se encontram no palco em que a literatura procura hoje se desfazer de sua máscara, perguntando por si mesma, buscando a si mesma, apresentando seu próprio jogo como principal espetáculo”.18

Budapeste: o narrador ghost writer – o sujeito fraturado e suas representações fantasmais

Budapeste, romance mais recente de Chico Buarque,19 insere-se nesta “moderna tradição da ruptura” – para utilizar a expressão de Otávio Paz20 – ao reentroduzir na cena romanesca, como tema e forma, a clássica questão da representação literária sob uma retórica ficcional simultaneamente antiga e contemporânea. Antiga, porque resgata com variações a velha técnica do encaixe narrativo e da figura do duplo que desde sempre possibilitaram à literatura tematizar, através do jogo de máscaras, espelhos, sombras e demais simulacros, os mecanismos ficcionais postos em jogo na construção da obra. Contemporânea, porque através de uma forma narrativa fragmentada, entremeada pelo riso farsesco e pela reflexibilidade, reedita de maneira singular as mais instigantes indagações postas pela modernidade e pela chamada “pós-modernidade” acerca da controvertida questão da mímesis literária e da representação do sujeito no âmbito da ficção, adotando como processo aquilo que Iser considera como “o atributo patente do texto ficcional: o fingir que se dá a conhecer pelo desnudamento”.21 Para isso, elege como tema central a persona do ghost writer, narrador-protagonista, que possibilita no romance a problematização do estatuto ficcional e da instância do sujeito da enunciação, numa dupla coordenada intrinsecamente correlata: a da identidade autoral e a da identidade cultural. O texto revisita, assim, os mecanismos da representação clássica através de seu questionamento, embaralhando as fronteiras do familiar e do estranho em reflexões que se desdobram entre as instâncias do eu e do outro, do mesmo e do diferente, do duplo e da alteridade, do pastiche literário e do texto original, do anonimato e da fama, do fantasma autoral e da arte vicária, do solo pátrio e lingüístico e do deslocamento em terra e línguas estranhas, desvinculando neste desdobramento a noção de representação da concepção clássica de sujeito solar,22 uno e indivisível .

Considerando-se que “literatura é uma alteração da identidade, uma questão de outridade”, conforme afirma José Miguel Wisnik23 na sua resenha crítica sobre Budapeste, o ghost writer, autor anônimo de textos sob encomenda, leva esta assertiva às últimas conseqüências, pois é a própria figura emblemática desta outridade. Não se trata neste caso apenas do fingimento ficcional, responsável pela clivagem do eu em outro, pela dramatização fingida que possibilita ao escritor “autopsicografar-se” como diria Fernando Pessoa, “ser duplo de si mesmo [...], aquele que se inventa como outro e que escreve, por um outro, a própria obra”, como diz Wisnik24. Trata-se simultaneamente disto e de seu desvelamento. Melhor dizendo, trata-se de representar na simulação ficcional uma outra simulação, a do escritor fantasma que escreve o texto “alheio”, isto é, que redige o texto para atribuí-lo a um outro, que simula escrever como se fosse o outro, que subtrai o nome autoral da obra e da capa do livro que escreve para um terceiro, cabendo a este ser o signatário, assumir publicamente a autoria da obra, receber os aplausos e a consagração do público, enquanto o verdadeiro autor permanece na sombra e no anonimato.

O narrador-protagonista do romance mais recente de Chico Buarque vive esta condição como um paradoxo: é “tão zeloso do próprio nome, que por nada neste mundo abriria mão do anonimato” (B. p. 90). Experimentando-se como um outro para que assim possa revelar aquilo que se oculta, o ghost writer constitui o próprio “sinal ficcional”25 do como se. Desta forma finge o que não é, “se despotencializa em um análogo, para que, por este, uma configuração irreal ganhe uma possibilidade de sua aparência real”,26 conforme diz Iser, assinalando a dialética relação de irrealização/realização do ator teatral com o personagem que ele representa, o que vale também para qualquer ato ficcional que se atualiza pelo como se. Não é à toa, portanto, a recorrência do narrador de Budapeste à figura do ator, numa passagem em que se vê reproduzido, por determinação de seu sócio que visa terceirizar seus serviços, em outros ghost writers que lhe reduplicam a imagem, o estilo, a escrita:

[...] o Álvaro adestrava o rapaz para escrever não à maneira dos outros, mas à minha maneira de escrever pelos outros, o que me pareceu equivocado. Porque minha mão seria sempre a minha mão, quem escrevia por outros eram como luvas minhas, da mesma forma que o ator se transveste em mil personagens, para poder ser mil vezes ele mesmo (B. p. 23 – grifo nosso).

Essa reduplicação de imagens é ambiguamente assumida pelo ghost writer do romance de Chico Buarque em pauta, a partir de um duplo espaço geográfico e cultural, o Rio de Janeiro e Budapeste, através de dois distintos códigos lingüísticos, o português e o húngaro, sob uma dupla identidade autoral preservada rigorosamente sob sigilo, José Costa e Zsoze Kósta, inserido em duas diferentes estruturas familiares, casado no Rio com Vanda, telejornalista, com quem vive uma união marcada pelo desencontro e incomunicabilidade, amante em Budapeste de Kriska, a professora de húngaro que o introduz nos mistérios da língua magiar. Da primeira união tem um filho, Joaquinzinho, com quem também não consegue se comunicar e que não o reconhece como pai, quando do seu último retorno incógnito ao Rio. Na segunda, convive espaçamente com o filho da amante, Pisti, que termina por acolhê-lo com festa na última vez em que retorna à capital da Hungria para assumir uma dupla paternidade: a de um livro que não escrevera, e a de um outro filho, de seu relacionamento com Kriska. No Rio, como José Costa, ele é graduado em Letras, com tese de doutorado, ghost writer e sócio da firma Cunha & Costa Agência Cultural, situada em Copacabana, autor de uma variada produção de textos sob encomenda, com a garantia de total “confiabilidade”, atestada pela firma e sobretudo por ele mesmo, cioso de sua obscuridade, e ao mesmo tempo comprazendo-se em segredo com o sucesso de seus textos, publicados sob o nome de outrem. Em Budapeste, como Zsoze Kósta, é um humilde funcionário do Clube das Belas Letras que, para dominar o idioma húngaro, se auto-encarrega de transcrever as discussões e as sessões literárias dos diletantes beletristas do clube. No Rio, escreve textos que vão de monografias escolares, provas de medicina, petições de advogados, cartas de amor, ameaças de suicídio, discursos políticos (encarados como meros “exercícios de estilo”) à autobiografia romanceada do empresário alemão Kaspar Krabbe, O ginógrafo. Em Budapeste, reeditando-se a si mesmo, passa da transcrição dos textos dos “insígnes literatos húngaros” – aos quais vai progressivamente suplementando com correções lingüísticas e tiradas de espírito de sua autoria – à redação de textos sob encomenda, terminando por escrever o extenso poema em língua húngara, “Titkos Háromsoros Versszakok, ou seja, Tercetos Secretos” (B. p. 137), escrito em nome do poeta decadente Kocsis Ferenc, cuja verve poética se esgotara.

A produção do autor não pára, no entanto, por aí. Numa diabólica artimanha da trama narrativa, tão diabólica como o enigmático idioma húngaro – “única língua do mundo que, segundo as más línguas, o diabo respeita” (B. p. 6) –, ele converte-se de ghost writer a objeto da escrita de um outro ghost writer, o Sr..., honorífico membro do Clube das Belas Letras, embora não se conhecesse deste nenhuma obra publicada. Acontece que, como vem a saber posteriormente o narrador, o Sr... – ex-marido de Kriska e pai de Pisti – é também um escritor fantasma que como ele vive ambígua e secretamente o sucesso vicário usufruído por aqueles em nome de quem escreve. A revelação ocorre no terceiro congresso internacional de escritores anônimos, realizado em Budapeste (os dois primeiros realizam-se respectivamente em Melbourne e Istambul). Resulta deste encontro dois acontecimentos importantes para a trama narrativa: a repatriação de Zsoze Kósta para o Brasil – motivada pelo despeito que a recitação dos Tercetos secretos despertara no tal senhor (identificado no crachá apenas pela sua nacionalidade Sr..., Hungary) e seu posterior retorno a Budapeste, patrocinado pela Lantos, Lorant & Budai, os grandes livreiros húngaros, que haviam lançado, durante a permanência do narrador no Rio, sua autobiografia romanceada com estrondosa estratégia de marketing. Autobiografia escrita, na verdade, pelo ex-marido de Kriska, numa outra manobra para articular o retorno do narrador à capital da Hungria. O título da mencionada obra é significativamente... Budapest.

As correlações estabelecidas entre estas três produções fantasmais, O ginógrafo, Tercetos secretos e Budapest, e as condições de produção e recepção que as cercam, apontam para um intricado jogo caleidoscópico de “caminhos que se bifurcam” vertiginosamente em imprevistas correspondências, por onde, a exemplo das Ficções de Borges e dos contos de Cortázar, se atualizam no romance o desvendamento ficcional e as fraturas identitárias da ficção.

Como nos dois romances anteriores de Chico Buarque, Estorvo (l99l) e Benjamim (l995), a técnica romanesca que liga estas obras à narrativa de Budapeste caracteriza-se pela circularidade labiríntica e pelo processo da inversão, procedimentos formais já ressaltados nestes dois livros pela ensaística do autor, a partir dos mecanismos imagéticos do olho mágico e da câmera, entendidos como “mecanismos óticos transformados em perspectivas estéticas”,27 que medeiam respectivamente na estrutura cíclica de cada uma das narrativas a deformação da imagem aí processada. À semelhança dos textos referidos, em Budapeste a circularidade e a inversão possibilitam ao mesmo tempo a construção e a glosa do romance. Através destes recursos O ginógrafo, autobiografia romanceada de Kaspar Krabbe, se mescla à autobiografia romanceada de Zsoze Kósta, escrita anonimamente pelo Sr... Hungary. E ambas se interpenetram nos Tercetos secretos e em Budapeste, romance de Chico Buarque, que as contém.

O ginógrafo, cujo título traduz uma das peculiaridades do empresário biografado, escrever no corpo das mulheres com quem se deita, narra humoristicamente as aventuras amorosas de um alemão que se “obnubila” com as belezas dos trópicos cariocas; apaixona-se por uma mulher chamada Teresa (possível alusão paródica à canção “País tropical” de Jorge Ben Jor); cai de amores por seu idioma ao ouvi-la cantar; escreve na sua perna as primeiras palavras da língua nativa; é abandonado por ela, que o troca por um cozinheiro suíço; perde, em conseqüência de uma “alopécia de fundo nervoso”, motivada pelo abandono, todos os cabelos e pêlos do corpo; vive sucessivos amores e termina ironicamente consagrado como autor da obra, best-seller, com “sucessivas reedições […], perspectiva de vendas para o exterior e eventual adaptação para o cinema” (B. p. 89), convertendo-se, assim, num verdadeiro e irônico fenômeno da indústria cultural e editorial do país.28

A explicitação do processo da tessitura do livro fornece algumas pistas intertextuais que reforçam o sentido de circularidade do romance. O texto é tecido em noites e dias sem pausa, no corpo da mulher amada, que “de noite apagava o que de dia fora escrito, para que [...] jamais cessasse de escrever meu livro nela” (B. p. 40). Não é difícil encontrar aí uma referência à tecelagem de Penélope, similarmente feita e refeita na alternância de dias e noites. A escrita do livro é urdida como a de um filho: “e engravidou de mim, e na sua barriga o livro foi ganhando novas formas [...]” (B. p. 40), num procedimento análogo ao de Xerazade, numa outra narrativa circular, que gera um filho enquanto engendra a sua história, narrada em mil e uma noites. Procedimento retomado suplementarmente pelo estrangeiro (e estranho) personagem de “As ruínas circulares” de Borges, que sonha que urde um filho “em mil e uma noites secretas”,29 sendo ele próprio, o sonhador – a exemplo do ginógrafo –, uma projeção fantasmal de um sonho (ou da escrita) de um outro, assim como o narrador considera-se ele também “o mapa de uma pessoa” (B. p. 56). Para reforçar as remissões circulares do romance, vale destacar que os tercetos finais do poema apócrifo tematizado em Budapeste, Tercetos secretos, denominam-se justamente “Crepúsculos especulares” (B. p. l40).

O livro, com capa de cor mostarda, título em letras góticas, como o romance de Chico Buarque, e elaborado em dupla escrita (cunhado imaginariamente pelo ginógrafo no corpo da mulher amada, digitado, de fato, pelo ghost writer no computador), termina com uma frase, retomada praticamente nos mesmos termos no desfecho de Budapeste, quando Zsoze Kósta lê para Kriska – que ria como se ele “escrevesse com pluma em sua pele” (B. p. l73) – a sua autobiografia apócrifa, na qual a professora de húngaro também figura como protagonista. Eis a frase final de O ginógrafo: “[...] e a mulher amada, cujo leite eu já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa” (B. p. 40). Observe-se a reprodução circular da frase na última página de Budapeste, em suas duas configurações literárias (o romance de Chico Buarque e seu pastiche em forma autobiográfica escrito pelo Sr... Hungary em nome de Zsoze Kósta): “E a mulher amada, de quem eu já sorvera o leite, me deu de beber a água com que havia lavado sua blusa” (B. p. l74). A transcrição reiterada do final d’O ginógrafo no final de Budapeste assinala a simultaneidade entre o momento da fabulação do romance e o de sua leitura. Como diz o narrador-protagonista, “agora eu lia o livro ao mesmo tempo que o livro acontecia” (B. p. l74).

A ruptura com o pacto autobiográfico

O duplo pastiche autobiográfico veiculado pela circularidade romanesca torna possível a Budapeste problematizar a noção de individualidade autoral inerente ao gênero autobiográfico clássico, conforme formulado por Lejeune: “Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité”.30

As produções fantasmais de Budapeste fraturam a “forma retórica” da autobiografia clássica não apenas porque são autobiografias romanceadas, inventadas dentro do romance, ficcionais portanto. Nem porque como tais impossibilitam estabelecer uma correspondência “fidedigna” entre os fatos narrados e sua transcrição textual (não é essa a questão posta por Lejeune a propósito da autobiografia clássica). Mas, sim, porque rompem com uma das categorias fundamentais da autobiografia tradicional que possibilita ao leitor reconhecer o texto como autobiográfico. Ou seja, a postulação de identidade entre autor-narrador-protagonista, que fundamenta, segundo Lejeune, o “pacto autobiográfico”,31 reenviando, no final, ao nome do autor na capa do livro. O nome próprio, o nome autoral, a assinatura do autor constitui, portanto, para o mencionado ensaísta, o elemento fundamental da autobiografia, sendo ele o responsável pela articulação entre pessoa e discurso, pela identificação da pessoa no interior do discurso e pelo conseqüente forjamento do “contrato social”,32 entre autor e leitor:

C’est dans le nom propre, que personne et discours s’articulent avant même de s’articuler dans la première personne […].

C’est donc par rapport au nom propre que l’on doit situer les problèmes de l’autobiographie. Dans les textes imprimés, toute l’énonciation est prise en charge par une personne qui a coutume de placer son nom sur la couverture du livre, et sur la page de garde, au-dessus ou au-dessous du titre du volume. C’est dans ce nom que se résume toute l’existence de ce qu’on appelle l’auteur [...].33

É fundamentalmente esta a questão que se coloca em Budapeste a propósito das duas autobiografias apócrifas: a questão do nome próprio, da não coincidência entre o sujeito da enunciação e seu modelo, entre a instância autoral e o nome do signatário exposto na capa, a constatação da não articulação entre pessoa e discurso no interior da obra. Articulação que deveria vir legitimada por esse nome estampado no exterior do livro. A questão, enfim, da ruptura com o pacto autobiográfico. Exemplo paradigmático dessa ruptura vem explicitado pelo próprio José Costa no momento em que, em um de seus retornos da Hungria, reconhece e ao mesmo tempo desconhece O ginógrafo, jogado numa cesta de revista marajoara, num canto de sua sala, com a dedicatória de Kaspar Krabbe à sua mulher Vanda:

[...] tateei a cesta à procura de outra revista e alcancei um livro de capa mole, cor de mostarda. [...] Afastei-o da vista, apertei os olhos, tentei decifrar os garranchos no alto da capa, e eram letras góticas. [...] Era o meu livro. Mas não podia ser meu livro [...]. No entanto ali estava o romance autobiográfico do alemão, seu nome na capa, na contracapa sua foto com pose de escritor [...]. Olhava a capa mostarda, as letras góticas encarnadas, olhava a contracapa e não entendia a careca do alemão (B. pp. 79-80 – grifos nossos).

A fratura identitária, motivada pela percepção do nome e da imagem do outro na capa do livro, desmantela a ilusão de univocidade autor-narrador-personagem, que instaura o “contrato social” do autor com o leitor e assegura o reconhecimento da obra no pacto autobiográfico. Num enunciado a contrapelo do acima transcrito, Zsoze Kósta, recuperando um diálogo com Kriska, reafirma o desmonte dessa ilusão identitária, a propósito da autobiografia em que figura como “modelo”: “[...] Numa obra literária deve haver nuances, disse Kriska, que só se percebem pela voz do autor. Sem querer ela me dava a deixa para lhe comunicar, de modo peremptório, que não poderia ser eu o autor de um livro que trouxesse meu nome na capa” (B. p. l72). Esta fragmentação do sujeito-autor acha-se ainda paradoxalmente traduzida por outro enunciado simétrico inverso, através do qual o escritor fantasma José Costa e seu duplo às avessas, Zsoze Kósta, simultaneamente afirmam e negam a identidade autoral: “o autor do livro sou eu” (B. p. ll2 – grifo nosso), confessa o primeiro à sua mulher Vanda, no Rio de Janeiro, referindo-se à obra O ginógrafo. “O autor do [...] livro não sou eu” (B. p. l70 – grifo nosso), revela o segundo à sua amante Kriska, em Budapeste, referindo-se à obra homônima ao romance. As duas confissões, sustentadas por inversão, condensam-se de forma lapidar na síntese do feliz título da resenha crítica de Wisnik: “O autor do livro (não) sou eu”.34

Elaborada e percebida como inversão, numa dupla configuração discursiva especular, a produção fantasmal autobiográfica assume a forma de miragem, desvio de imaginação, ilusão de imagem especularmente refletida, configurando-se assim como “forma vazia”, “mero exercício de pastiche”,35 capaz de assumir diferentes configurações. Duas passagens do romance apontam para essa ilusão imagética. A primeira, quando José Costa retira O ginógrafo da cesta marajoara no trecho aqui já parcialmente transcrito e comentado: “[...] O título que eu lia era uma miragem, o nome do autor era um desvio da minha imaginação” (B. pp. 79-80). A segunda, bem posterior, quando pensa avistar o livro através do reflexo da vidraça de uma livraria, em seu último retorno ao Rio:

[...] andando pelo comércio de Copacabana, avistei uma livraria com a vitrine coberta de livros cor de mostarda. Aproximei-me, e talvez o reflexo do sol na vidraça falseasse as cores, pois os livros derivavam para um tom de ocre com letras verdes. Mais um pouco, e já era quase nítido o título O Ginógrafo, em letras góticas lilás nas capas do livro cor de canela. Mas quando cheguei à livraria, o livro era azul-marinho e se chamava O Naufrágio (B. pp. 159-l60).

Processo similar ocorre com a outra autobiografia tematizada, Budapest, cuja capa “furta-cor” desperta no modelo autobiografado Zsoze Kósta a mesma sensação de estranheza suscitada no autor anônimo José Costa diante da capa d’O ginógrafo: “A capa furta-cor, eu não entendia a cor daquela capa, o título Budapest, eu não entendia o nome Zsoze Kósta ali impresso, eu não tinha escrito aquele livro” (B. p. l67).

A metamorfose da forma autobiográfica é finalmente representada na contracapa do romance de Chico Buarque, que reproduz numa escrita “de trás para diante”36 – similar a que o alemão exercitava no corpo da mulher amada durante a gestação d’O ginógrafo, e que “só ela [...] sabia ler, mirando-se no espelho” (B. p. 40) – o conteúdo e a forma gráfica da capa. Nos caracteres invertidos da contracapa, mantém-se um trecho do interior do romance transcrito na capa, o título da obra de Chico Buarque, escrito sem o e final, Budapest, o que atesta sua estrangeiridade, a designação de seu gênero literário: romance. Substitui-se, no entanto, o nome do autor pelo do seu narrador-protagonista Zsoze Kósta, também escrito de trás para diante. Por esse mecanismo de transcrição às avessas, em que as modificações apontadas na contracapa fraturam a imagem especular da capa, o romance de Chico Buarque transforma-se na escrita a contrapelo do ghost writer, e a autobiografia apócrifa deste converte-se na ficção do autor. Budapest torna-se, assim, simultaneamente reflexo de Budapeste e sua tradução: produto diferenciado das relações transculturais vividas pelo narrador, conforme se verá adiante.

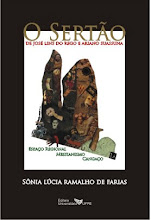

Vale conferir a capa e a contracapa do livro na sua reprodução:

Segundo Lejeune, em Je est un autre: l’autobiographie, de la littérature aux médias:

A forma autobiográfica dá a cada um a oportunidade de se crer um sujeito pleno e responsável. Mas basta descobrir-se dois no interior do mesmo “eu”, para que a dúvida se manifeste e que as perspectivas se invertam. Nós somos talvez, enquanto sujeito plenos, apenas personagens de um romance sem autor. A forma autobiográfica indubitavelmente não é o instrumento de expressão de um sujeito que lhe preexiste, nem mesmo um “papel”, mas antes o que determina a própria experiência de “sujeitos”.37

Ao apropriar-se do “gênero” autobiográfico, para desmontar, via escrita fantasmal, a sua “forma retórica”, responsável pela dramatização do sujeito como uno, Budapeste converte-se no próprio pastiche desta forma, utilizando agora o termo não mais como cópia servil, mas no mesmo sentido em que Wander Melo Miranda assinala a retomada das Memórias do cárcere de Graciliano Ramos pelo romance Em liberdade de Silviano Santiago. Isto é, “no sentido de repetição diferenciada e recriadora de uma obra e de uma ‘forma’ anteriores”.38 No romance de Chico Buarque esta repetição em diferença reatualiza a noção de tradução já vista a propósito da contracapa do livro, mas agora explicitada literalmente no texto como uma prática que “dilui” o estilo, ou seja, que dissolve a marca discursiva por onde se afirma na sociedade burguesa a sacralização da figura do autor e a identidade autoral. É o que declara Kaspar Krabbe na cena imaginada por José Costa, onde o alemão recita em voz alta trechos d’O ginógrafo, “sua primeira criação em língua portuguesa” (B. p. 85), supostamente para seduzir Vanda: “A essência do estilo se dilui até nas melhores traduções” (B. p. 85). Pode-se aproximar essa noção de tradução, veiculada intratextualmente, ao conceito de tradução de Homi Bhabha como um ato performativo da comunicação cultural através do qual “o novo entra no mundo”.39 Bhabha explicita seu conceito de tradução cultural pela noção de estrangeiridade de Walter Benjamim: “Com o conceito de ‘estrangeiridade’, Benjamim se aproxima de uma descrição da performatividade da tradução como a encenação da diferença cultural”.40

ESTRANGEIRIDADE E TRANSCULTURAÇÃO

A questão da estrangeiridade como encenação da diferença atualiza-se em Budapeste tanto pela tematização da identidade autoral fraturada – mediante a qual o “eu é um outro” – quanto pela via correlata: a do questionamento da identidade cultural. Esta última questão é posta no romance sobretudo a partir das colocações acerca da “diabólica” estrangeiridade do idioma húngaro, língua sem emendas, não constituída de palavras, língua em que “destacar uma palavra da outra [...] seria como pretender cortar um rio a faca” (B. p. 8).

Se as duas produções fantasmais em prosa, O ginógrafo e Budapest, permitem ao romance Budapeste fraturar pela tradução e pelo pastiche paródico41 a forma da autobiografia tradicional e com ela os mecanismos identitários da representação ideológica do sujeito autoral na burguesa sociedade capitalista, a produção apócrifa em versos, Tercetos secretos, escrita em húngaro, possibilita o questionamento dos mesmos mecanismos identitários, acentuando agora a questão da identidade lingüística e cultural. Afinal o extenso poema, cujos tercetos “mais exuberantes” são significativamente intitulados “Rapsódia da Diáspora” (B. p. l40), representa para Zsoze Kósta o coroamento de sua atividade de ghost writer em língua estrangeira. Constitui o atestado (ilusório) de que ele vencera, pelo auto-didatismo e pelas lições de magiar de Kriska, os obstáculos do absolutamente estranho e enigmático idioma húngaro, que tanto o fascinara, desde sua chegada ocasional a Budapeste, motivada por uma escala forçada do avião da Lufthansa, no qual viajava. A aprendizagem do idioma, exercitado pelas “aulas tácitas” de Kriska, pela atividade de redator do ghost writer e pela transcrição das fitas dos literatos do Clube das Belas Letras, que lhe possibilitaria assimilar a língua culta, habilitando-o a “retocar por conta própria o húngaro dos maiores escritores da Hungria” (B. p. l26), tem um objetivo: dominar a norma lingüística pela eliminação do mínimo acento de estrangeiridade: “Nos ambientes que freqüento, onde discorro em voz alta sobre temas nacionais, emprego verbos raros e corrijo pessoas cultas, um súbito acento estranho seria desastroso” (B. p. 6).

A inserção na cultura do outro se faz, portanto, pelo desejo de eliminação das suas marcas culturais de origem, representadas especificamente pela língua nativa e pelo sotaque lingüístico, sinal indelével de sua estrangeiridade. Sinal que ele busca obsessivamente apagar, adotando a língua húngara como “uma nova mãe”, seletiva e excludente. É bom lembrar que, durante a aprendizagem da língua estrangeira, José Costa, na sua nova identidade de Zsoze Kósta, visa suspender o contato com qualquer outro tipo de idioma, para que não haja interferência no processo de aprendizagem: “Para ajustar o ouvido ao [...] idioma, era preciso renegar todos os outros” (B. p. 64). Em relação às suas marcas lingüísticas de origem esse processo de subtração é semantizado no texto pela metáfora da “casa em obras”, de onde é preciso retirar os “entulhos” para que novas peças sejam repostas:

Talvez fosse possível substituir na cabeça uma língua por outra, paulatinamente, descartando uma palavra a cada palavra adquirida. Durante algum tempo minha cabeça seria assim como uma casa em obras, com palavras novas subindo por um ouvido e o entulho descendo por outro. [...] Uma vez livre de todo o vocabulário latino [...] eu estaria apto a falar um magiar castiço (B. pp. l20-l2l – grifos nossos).

O “entulho”, todavia, teima em retornar. E esse retorno ocorre justamente no contexto do lançamento dos Tercetos secretos, quando o narrador para desforrar-se do estrondoso sucesso da recepção da obra, usufruído vicariamente pelo poeta Kocsis Ferenc, declama para Kriska, no retorno para casa, alguns tercetos do poema. Diante da reação pouco entusiasmada da mulher, traduzida pela expressão “assim-assim”, através da qual avalia o poema, o ghost writer pede-lhe explicação, ouvindo dela que o poema tem um sotaque exótico. O diálogo que se segue registra bem as impressões da professora de húngaro e a reação estupefacta do seu interlocutor: “Pois bem, Kósta, há quem aprecie o exótico, disse Kriska. Exótico? Como exótico? É que o poema não parece húngaro, Kósta. O que dizes? Parece que não é húngaro o poema, Kósta [...]: é como se fosse escrito com acento estrangeiro, Kósta” (B. p. l4l).

As palavras de Kriska, exímia professora da língua magiar, atestam o fracasso do projeto de absorção da língua do outro pela exclusão de sua própria cultura como propõe o narrador. O diálogo transcrito remete por inversão a uma passagem do romance onde a questão do sotaque é também representada. Trata-se da leitura d’O ginógrafo pelo alemão, “sua primeira criação em língua portuguesa”, conforme já foi aqui destacado. Na encenação imaginária da leitura do livro do ghost writer pelo alemão, este sente que “soava-lhe adequado até seu moderado sotaque, visto que José Costa, com misterioso engenho, lograra imprimir na escrita mesma um moderado sotaque” (B. p. 86).

O cotejo entre as duas passagens destaca, por um movimento simétrico inverso, a condição de estrangeiro dos personagens em jogo, à revelia mesmo de sua dramatização ficcional em outro. Ao tematizar essa estrangeiridade, o romance de Chico Buarque representa o processo de inserção na cultura do outro não como aculturação, mas como transculturação, tomando aqui o termo no sentido em que foi cunhado por Fernando Ortiz, conforme explicita Roland Walter:

[...] a transculturação em Ortiz não designa uma fusão sintética e dialética dos elementos culturais heterogêneos. O que forma o espaço nação, a identidade e a cultura nacional em Ortiz é uma conceituação transcultural caracterizada por uma tensão entre síntese e simbiose, fusão e coexistência antagônica, uma interação cujos estágios não se pode traçar inteiramente.42

Se o propósito de Zsoze Kósta era apagar através do domínio da língua húngara qualquer vestígio de estrangeiridade, assumindo, assim, a cultura do outro pela exclusão da sua cultura de origem, esse objetivo é traído pela relação tensional, de fato vivida pelo narrador-protagonista, entre os elementos heterogêneos que compõem os dois espaços geográficos e culturais por onde transita: o Rio de Janeiro e Budapeste. Esta tensionalidade é registrada na forma como busca simultaneamente apagar e recuperar as palavras de sua língua original. As insistentes e infrutíferas ligações telefônicas que faz a Vanda, da capital da Hungria, cujas mensagens deixa gravadas na secretária eletrônica da mulher, assinalam este processo de resgate da língua materna: “[...] Tornei a ligar e a ligar e a ligar, até perceber que ligava pelo gosto de escutar minha língua materna [...]. E comecei a abusar daquilo, e falei Pão de Açúcar, falei marimbondo, bagunça, adstringência, Guanabara, falei palavras ao acaso, somente para ouvi-las de volta” (B. p. 7l). Quando se encontra no Rio, o processo se inverte, e o narrador descobre pelos estranhos sons emitidos à noite por seu filho, imitando o pai, que ele durante o sonho falava em húngaro.

As duas situações textuais comentadas ajudam a compreender as relações vividas entre os dois espaços geográficos e culturais em que transita o narrador como relações transculturais, contraditórias e complementares, relações ao mesmo tempo inclusivas e exclusivas.43

Na sociedade globalizada do romance (as marcas dessa globalização disseminam-se por toda a narrativa) o narrador-protagonista é um cidadão geográfico e culturalmente fraturado em constante mobilidade. O seu espaço é um espaço fronteiriço entre dois mundos, duas línguas, duas mulheres, duas cidades. O seu lugar é, portanto, um entre-lugar marcado pelo signo da viagem e da desterritorialização. Não é à toa que no seu último regresso ao Rio, após a deportação de Budapeste – regresso que sequer é definitivo, pois se configura como passagem – ele se sinta um estrangeiro em sua própria terra. A cidade, que conservava com uma “lembrança fotográfica”, lhe dá agora uma “impressão de artifício”. As pessoas que puxam conversa com ele o tomam por outro. As manchetes de jornais com as notícias mais recentes da cidade não lhe dizem nada. Dos transeuntes que passam por ele em sentido contrário percebe apenas “palavras soltas, pedaços de palavras” (B. p. l53). O reencontro com a língua materna é semantizado pela metáfora da viagem:

[...] tive a sensação de haver desembarcado em país de língua desconhecida, [...] como se a vida fosse partir do zero. [...] Era quase um idioma novo [...]. Como uma música diferente que um viajante, depois de prolongada ausência, ao subitamente abrir a porta de um quarto pudesse surpreender. E dentro da loja de sucos eu fazia a mais extensa das minhas viagens, pois havia anos e anos de distância entre a minha língua, como a recordava, e aquela que agora ouvia, entre aflito e embevecido (B. p. l55).

As duas condições de estrangeiridade de José Costa/Zsoze Kósta, estrangeiro em país estranho, estrangeiro em seu próprio país, assinalam paradigmaticamente em termos culturais e lingüísticos a fratura identitária do narrador-protagonista, assim como a não coincidência entre autor-narrador-protagonista exemplifica nas produções fantasmais do ghost writer as rupturas com o pacto autobiográfico.

A dupla e tensa encenação da diferença em Budapeste – a que se dá por via da fragmentação do sujeito-autor e a que ocorre através do questionamento da identidade cultural via transculturação – atualiza-se em uma forma discursiva ela também fragmentária. Escrita dúplice e ambivalente, marcada pelo desnudamento ficcional, pelo riso paródico e pela reflexão crítica, o romance de Chico Buarque assume a configuração do pastiche para tematizar a controversa questão da mímesis literária e da representação do sujeito no âmbito da ficção contemporânea. Apropria-se do pastiche como forma autobiográfica vazia, responsável no texto pelas metamorfoses das autobiografias apócrifas do escritor-fantasma e através dessa apropriação converte-se ele próprio num pastiche, entendido o termo agora positivamente como recriação romanesca, (re)produção crítica e diferenciada daquela primeira forma, conforme pôde-se constatar inclusive pelo exame da capa e contracapa do livro. Por este mecanismo de recriação suplementar, desmistifica as máscaras identitárias da representação clássica do sujeito na sociedade burguesa ocidental e desnuda as suas fraturas no contexto econômico e sociocultural em que a obra se insere: o contexto do “capitalismo tardio”,44 caracterizado pela globalização e pelo estilhaçamento da unívoca imagética do “eu” nesta sociedade global, cujas marcas paradoxais do simulacro e da outridade refletem-se por toda a parte, refratando-se, ao mesmo tempo, na escrita do narrador. Na sua dicção “glalhofeira”, distintiva entre este e os romances anteriores de Chico Buarque, e na sua agudeza reflexiva, compartilhada com os dois outros textos ficcionais do romancista, Budapeste, a exemplo de Estorvo e Benjamim, pode ser lido como a forma fraturada desse reflexo contextual.

NOTAS:

1 ISER, Wolfgang. “Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional”. In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da literatura em suas fontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, v. 2, pp. 955–987.

2 HOMERO. Odisséia. Trad. Manuel Odorico Mendes. Ed. de Antonio Medina Rodrigues. São Paulo: Ars Poética/EDUSP, l992 (Coleção Texto e Arte); versos 409 a 423, p. 330.

3 HOMERO. Op. cit., ver principalmente versos 283 – 285, p. 365.

4 Id., ibid., versos 4l8 – 42l, p. 330.

5 Id., ibid., versos 424 – 427, p. 330.

6 Id., ibid., versos 428 – 444, pp. 330–33l.

7 Ver a propósito a arguta análise psicanalítica deste sonho em MENESES, Adélia Bezerra de. “Literatura e psicanálise; o sonho de Penélope”. In: Folhetim G-2 – G-7. Folha de S. Paulo, 28/01/l989.

8 ARRIGUCCI Jr., Davi. O escorpião encalacrado: a poética da destruição em Júlio Cortázar. São Paulo: Perspectiva, l973. (Coleção Debates, 78)

9 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Antônio Ramos Rosa. Lisboa: Portugália, l968, p. 34.

10 LIMA, Luiz Costa. Mímesis: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. l56.

11 ISER, Wolfgang. Op. cit., p. 973. Os critérios naturais de que fala Iser podem ser localizados na própria concepção de poesia embutida na epopéia clássica, que atribui à palavra poética uma origem divina, assinala sua natureza encantatória, determina-lhe como função narrar com verossimilhança as ações dos heróis, sendo esses três fatores os responsáveis pelo prestigio do poeta e pelo seu reconhecimento junto à comunidade.

12 Id., ibid., p. 973.

13 ARÊAS, Vilma Sant’Anna. A cicatriz e o verbo: análise da obra romanesca de Augusto Abelaira. Rio de Janeiro: Casa da medalha, l972, p. l7.

14 ISER, Wolfgang. Op. cit., p. 973.

15 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 7l.

16 CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. Trad. Viscondes de Castilho e Azevedo. São Paulo: Abril Cultural, l98l, Livro I, p. 60 (grifos do autor) e Livro II, p. 322.

17 FOUCAULT, Michel. Op. cit., p. 73.

18 ARRIGUCCI Jr., Davi. Op. cit., p. l68.

19 BUARQUE, Chico. Budapeste. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. Daqui por diante o livro será referido no corpus do ensaio pela sua inicial.

20 PAZ, Otávio, apud ARRIGUCCI Jr., Davi. Op. cit., p. l7l.

21 ISER, Wolfgang. Op. cit., p. 97l.

22 Cf. LIMA, Luiz Costa. Mímesis: desafio ao pensamento. Op. cit., p. 84 e sgtes.

23 WISNIK, José Miguel. “O autor do livro (não) sou eu”. In: http://www.ig.com.br/paginas/hotsites/chicobuarque/wisnik.

html. Acesso em l2/12/ 2003, p. l.

24 WISNIK, José Miguel. Op. cit., p. l.

25 ISER, Wolfgang. Op. cit., p. 976.

26 Id., ibid., p. 979.

27 SILVA, M.ª Analice Pereira da. Os mecanismos estéticos da modernidade em Estorvo e Benjamim. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB. João Pessoa, 2000, p. l56 (mímeo). Alexandre Faria, a exemplo de Augusto Massi, lê Estorvo pela sua epígrafe circular. Cf. FARIA, Alexandre. “Chico Buarque: cidade-tempo”. In: Literatura de subtração: a experiência urbana na ficção contemporânea. Rio de Janeiro: Virtual Papiro, l999, p. l72. MASSI, Augusto. “Estorvo, de Chico Buarque”. In: Novos Estudos CEBRAP. São Paulo, 3l: l93-l98, out. l99l. Ver ainda, sobre os mecanismos destacados, COSTA, Lígia Militz da. “Estorvo: caos labiríntico na representação e na linguagem”. In: Ficção brasileira: paródia, história e labirintos. Santa Maria: Ed. da UFSM, l995, pp. ll0-ll2.

28 Qualquer semelhança com fenômenos análogos não é mera coincidência. Basta conferir a premiação recebida pelo “autor recordista” Paulo Coelho, na última Feira do Livro de Frankfurt, em outubro de 2003. Ver a propósito SANTIAGO, Silviano. “Outubro retalhado”. In: Mais! Folha de S. Paulo, l6/11/2003, pp. 4-9.

29 BORGES, Jorge Luis. “As ruínas circulares”. In: Ficções. Trad. de Carlos Nejar. Porto Alegre: Globo, l976, p. 44.

30 LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil, l975, p. l4.

31 LEJEUNE, Philippe. Op. cit., pp. 2l, 22, 23, 44 e 45.

32 Id., ibid., p. 23.

33 Id., ibid., pp. 22–23 – grifos do autor.

34 WISNIK, José Miguel. “O autor do livro (não) sou eu”. Op. cit., p. l.

35 A autobiografia e suas produções correlatas, como o diário, a correspondência etc. são, segundo Wander Melo Miranda, consideradas por Lejeune, em outro ensaio seu sobre autobiografia, Je est un autre: l’autobiographie, de la littérature aux médias, como “‘formas vazias’, preexistentes à escrita e à memória pessoais e cuja utilização pode ser considerada, grosso modo, como um mero exercício de pastiche que procura assumir tanto a demanda do público ou do mercado consumidor, quanto a resposta do ‘modelo’ a essa demanda”. Cf. MIRANDA, Wander Melo. Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago. São Paulo: EDUSP; Belo Horizonte: Ed. UFMG, l992, p. 4l – grifo do autor.

36 Este processo especular de escrita encontra-se já na canção “As vitrines” (1981), de Chico Buarque, conforme impressa no encarte do LP Almanaque, onde foi originalmente gravada, o que possibilitou a Alexandre Faria considerar “As vitrines” como gênese da ficção do autor, levando-o a realizar uma leitura

aproximativa entre Estorvo e a referida canção. Cf. FARIA, Alexandre. Op. cit., p. l78-l79. Analice

Pereira, por sua vez, estabelece um diálogo entre a mesma canção e o segundo romance de Chico, Benjamim. Cf. SILVA, M.ª Analice Pereira da. Op. cit., pp. l22-l27.

37 LEJEUNE, Philippe, apud MIRANDA, Wander Melo. Op. cit., pp. 40-4l.

38 MIRANDA, Wander Melo. Op. cit., p. 4l.

39 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et alli. Belo Horisonte: Ed. UFMG, l998, p. 292.

40 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Op. cit., p. 3l2 – grifos nossos.

41 Embora Fredric Jameson distinga o pastiche da paródia, afirmando que a marca distintiva entre ambos é o humor (“o pastiche é paródia lacunar, paródia que perdeu seu senso de humor”), acreditamos que uma das formas de atualização do pastiche em Budapeste ocorre justamente pelo humor paródico. Cf. JAMESON, Fredric. “Pós-modernidade e sociedade de consumo”. Trad. de Vinicius Dantas. In: Novos Estudos CEBRAP. São Paulo, l2: 18-19, jun. l985.

42 WALTER, Roland. “Transculturação: mediação entre síntese e simbiose”. In: Anais do 8o Congresso Internacional da Abralic. CD Room. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003.

43 Segundo Roland Walter, “Ortiz era bem consciente do fato que as relações transculturais são inscritas nas estruturas geopolíticas e econômicas e que os seus elementos independentes são ligados, separados e justapostos de maneira contraditória e complementar, mediante fronteiras tanto inclusivas quanto exclusivas”. Cf. WALTER, Roland. “Transculturação: mediação entre síntese e simbiose”. Op. cit.

44 Ver, a propósito, JAMESON, Fredric. Op. cit., pp. l6-26.

0 comentários: